..

home page top monthly page 2008四季折々・from Kobe 2008たたら探訪 2008風来坊 たたら探訪全file DOCK 全ファイルDOCK top .

脇袋古墳群など若狭の王墓からの出土品見学 & 若狭小浜港・遠敷(おにゅう)の里 Walk

1.【和鉄の道2008】《再録》卑弥呼の時代からの大陸への玄関口 若狭・北近江

大陸・朝鮮半島の鉄をもとめて続く若狭・北近江の 「和鉄の道」を訪ねる 2008.9.1.

1.朝鮮半島との交流の玄関口「若狭」と琵琶湖を結ぶ北近江琵琶湖北岸の饗庭野丘陵地「高島市 熊野本」

1.3. 鉄素材を出土し、鉄器の生産工房があった可能性?? 弥生の高地性集落「熊野本遺跡」

安曇川左岸 饗庭野丘陵 「鉄の加工工房があったという弥生の熊野本集落遺跡」この高地性集落に始まり、その後朝鮮半島の窓口「若狭」と琵琶湖をつなぐ交易・通商路の拠点となり、大和と結ぶ在地の豪族 の古墳が数多く作られるようになる。

弥生の高地性集落 熊野本遺跡 2008.9.1.

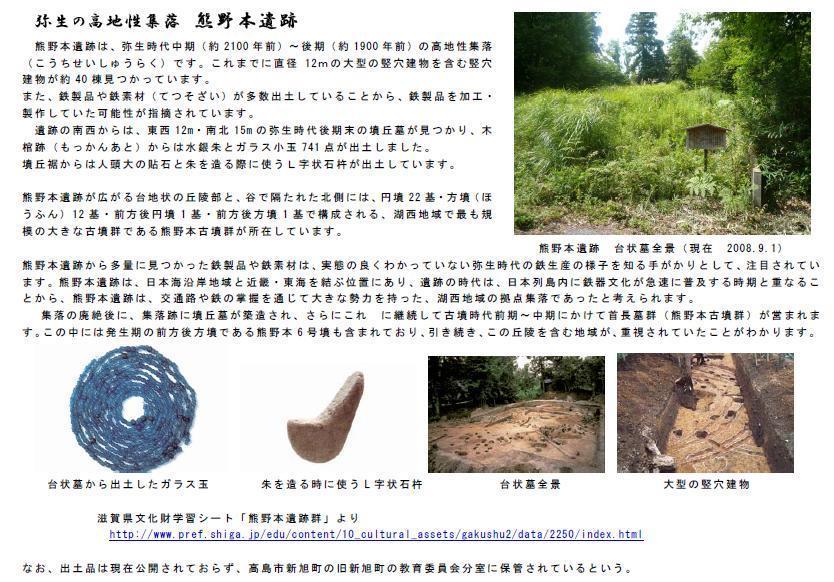

熊野本遺跡は、弥生時代中期(約2100年前)〜後期(約1900年前)の高地性集落。これまでに直径12mの大型の竪穴建物を含む竪穴建物が約40棟見つかっています。

また、鉄製品や鉄素材が多数出土していることから、鉄製品を加工・製作していた可能性が指摘されている。

遺跡の南西からは、東西12m・南北15mの弥生時代後期末の墳丘墓が見つかり、木棺跡からは水銀朱とガラス小玉741点が出土。多量に見つかった鉄製品や鉄素材は、実態の良くわかっていない弥生時代の鉄生産の様子を知る手がかり。

参考 ◎ 高島市の遺跡・古墳より 熊野本遺跡群 http://ktmrj15.webcrow.jp/p25om/pom25212sirahige.htm日本海沿岸地域と近畿・東海を結ぶ位置にあり、遺跡の時代は、日本列島内に鉄器文化が急速に普及する時期と重なることから、熊野本遺跡は、交通路や鉄の掌握を通じて大きな勢力を持った湖西地域の拠点集落であったと考えられる。集落の廃絶後に、集落跡に墳丘墓が築造され、さらにこれに継続して古墳時代前期〜中期にかけて首長墓群(熊野本古墳群)が営まれる。

この中には発生期の前方後方墳である熊野本6号墳も含まれており、引き続き、この丘陵を含む地域が重視されていたことがわかる。この東南の端は崖になっていて、そこからは 眼下に広がる新旭の家並み・高島平野琵琶湖が見渡すことができた。この南の丘も やはり、集落があった時代 広く高島平野を見渡すことができたのだろう。

遺跡東南の端は崖になっていて、そこからは 眼下に広がる新旭の家並み・高島平野琵琶湖が見渡せる出土した「鉄」は 板状鉄素材や鉄族など30点以上。鉄素材は長さ29cm 幅約3cm厚さ約3mmのもの9点で、

加エした跡のあるものもあり、この地で大陸から来た鉄素材を使っての鉄器の加工・製作が行われていた可能性があると教えてもらったが、鉄素材・鉄族の実物を見ていないので、実用品がつくられていたがどうか・・・は何ともいえず。でも、大陸から日本海沿岸を通って若狭の港に揚げられた鉄が すぐ近くのこの場所で鉄器に加工。

この鉄器の流れが、大和への鉄の道の始まりと考えると楽しくなる。大和が興る前のほんとうに早い時代から 大陸・朝鮮半島から日本海沿岸・若狭を通って日本の中央 畿内へ入る鉄の道があり、それが北九州と対抗できる大和連合勢力を作りあけたのかもしれない。

若狭・北近江というとすぐに古代 渡来人・継体天皇の系譜が持ち出されるが、そのもっと前からこの地は中央を支える重要な拠点だったのだろう。2020年追記

2009年1月「卑弥呼の時代の国内最大級の鍛冶工房村が淡路島北部で出土」と報じられ、大きな話題を呼んだ淡路島の五斗長垣内遺跡。その後五斗長垣内遺跡を含め、この津名丘陵を中心に生産工房を有する数多くの弥生の高地性集落群

(鍛冶工房を有する舟木遺跡を中心とした淡路島林間高地性集落群)が展開することがわかり、この高地性集落群が戦の備えというより、特産品の加工交易拠点との性格を持つとの見方が報告された。

これらに?考え合わせると、この熊野本の高地性集落も同じく若狭からもたらされた鉄素材に簡単な加工をして交易する役割を担い、その後、朝鮮半島交易を監視する在地の豪族の拠点に展開していったのかもしれない。). 古墳時代 朝鮮半島との交流の玄関口「若狭」を再度訪ねる

|top page 若狭再訪に戻る 1.大陸への玄 関口 若狭・北近江2008収録 | 2.2011 年「若狭」再訪 3. 若狭の国 Walk まとめ .

home page top monthly page 2008四季折々・from Kobe 2008たたら探訪 2008風来坊 たたら探訪全file DOCK 全ファイルDOCK top

0810wksa01c.htm 2008.10.1. by Mutsu Nakanishi