金屋子神社の横を通ってさらに少し奥へ行った所に鉄穴流しの遺構があり、

さらに少し登ったところから六の原川沿いにさらに奥へ伸びる林道と分かれて、右手に森の中にはいり、比婆山の山腹を登って比婆山山頂へ至る登山コース。街ではまだ、紅葉は始まっていないが、さすが山中 紅葉が始まりだして美しい。

◎ 六の原たたら跡をぬけて 比婆山へ (1)

金屋子神社と製鉄炉が出土したた六の原たら跡 広い園地から、六の原川沿いの森の中 かんな流し場遺構

金屋子神社前の広場の下から左右に子舟を有するたたら炉の下部構造を持つ二基のたたら炉遺構が出土。

金屋子神社棟札や文献から江戸末期から明治初期のたたら場と推定されている。

確かにすぐ横が六の原川の左岸、「こんな広い見通しの良い場所にたたら場があったのだろうか???」との疑問がわくが、

どうもたたら場の後ろにも小さな丘があって、たたら場を区切っていたようであるが、

県民の森整備の過程で平坦に整地されたようだ。

|

|

|

.金屋子神社

|

金屋子神社前の芝生 この下にかつての六の原たたら場遺構

|

六の原たたら場跡 県民の森 中央広場 2008.10.17

現在は埋め戻されているが江戸末期から明治初期にかけての製鉄炉2基の遺構が出土

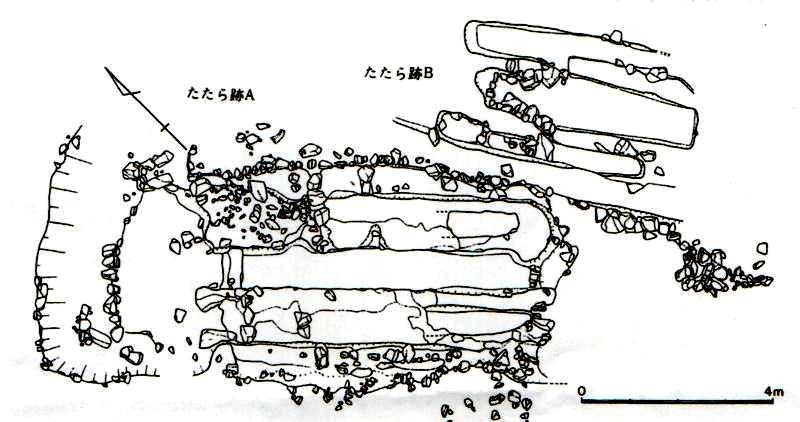

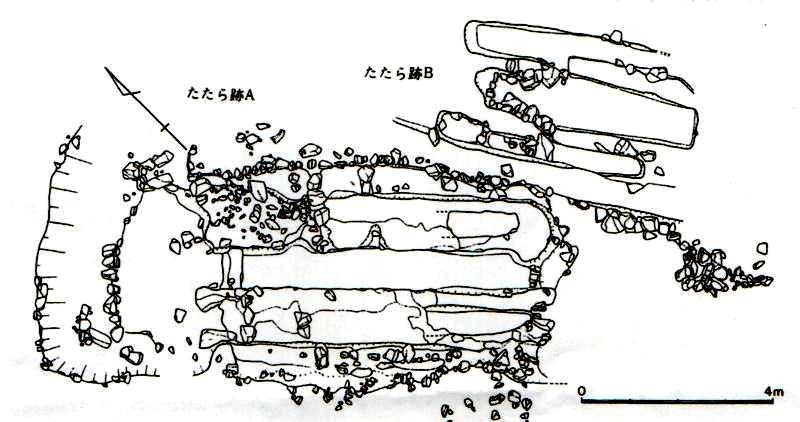

六の原たたら場 発掘遺構図 西城町町史より

|

|

|

金屋子神社の森の横を林道が奥へ

|

林道に並行する六の原川

|

林道のすぐ脇には六原川が流れ、対岸にもなだらかな丘陵地が県民の森公園として整備されている。

金屋子神社の横で園地を抜け、道は渓流に沿う緑の林の中の道となり、

この奥すぐのところ、川と反対の山際に沿って石組みで構築された細い溝が下ってくるのが見える。

これが 復元された鉄穴流し場の遺構だった。

上流側から見た六の原 鉄穴流し場 遺構 2008.10.17.

|

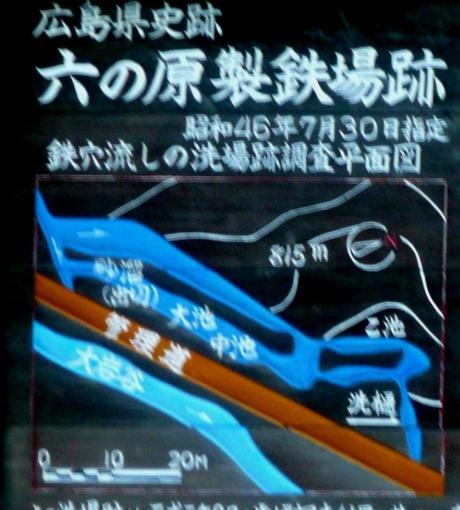

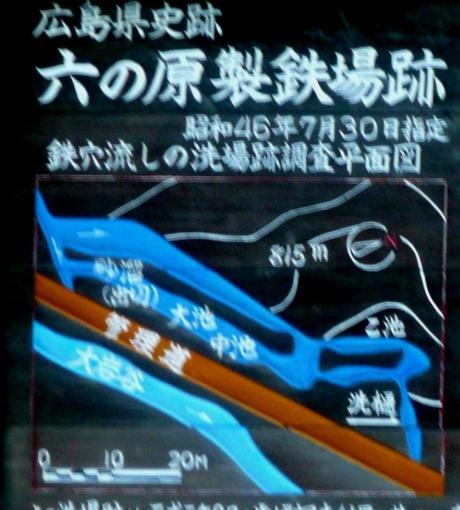

鉄穴流しの洗い場跡の案内板

鉄穴流しの洗い場と平行して流れる大岩谷川

|

復元された六の原鉄穴流し 洗い場遺構 2008.10.17.

この鉄穴流し場の一番下流側が川と並行する林道と直角に作られた1条の溝で上流側は林道に平行して2条の溝が築造されていて、一番下流側のところにこの鉄穴流し場遺構の案内板が立っている。溝の両側には石組みそして底には板敷きで数箇所に段になっていてここが堰で溝の水流を留めたり流したりできる構造になっている。

また、溝は下流側に少し傾斜していると共に溝の幅も変わっていて、水流の強さが調整できるようになっている。

また、2条になっているのは洗い場の効率をあげるためだろうという。

その原理はわかるもののどのような操業をやったのか? は案内板と遺構では良くわからなかったが、

要は傾斜地に設けた洗い池で砂鉄混じりの土砂を攪拌オーバーフローさせて 土砂を大岩谷川(六の原川)に流し去って砂鉄を精選する。

鉄穴流し 洗い場遺構 中池と乙池の結合部周辺 2008.10.17.

詳細は 2.比婆山

六の原製鉄場跡 概 説 をごらんください。

きっちりと今も鉄穴流しができる状態で遺構が復元されているのを見るのは初めて。

今回はよくわからなかったが、この周辺は鉄穴山で、この鉄穴流し洗い場の近くに鉄穴があり、さらに上流側に切り崩した土砂を流した山走りの遺構があったと考えられている。

先頭へ