home page top page 新着monthly page top from Kobe 全file収蔵Dock 2008四季折々・From Kobe home page 全file収蔵DOCK Top

New Page 2008年 8月 from Mutsu Nakanishi

h2008.htm 2008.8.5. 更新

暑い夏到来。 いかがおすごしでしょうか

7月トッブ スイス アルプスは初夏の花盛り アルプスをめぐるハイキングのツアーにでかけましたホームページを更新しました 8月のホームページをお送りします

約2ケ月ぶりの更新です。 だんだんと更新のスピードが落ちていることお許しください。

なんやかや ありますが 2ケ月 ホームページ ほったらかしになっていましたので、「どないしてん 寝込んでないか」とご心配いただいて・・・。とりあえず 元気です。■ 「ひまわりの夏」

大きなひまわりが咲いた夏 今年も 暑い暑いひまわりの夏到来

孫がよちよち歩きで、ひまわりの咲く庭にビニール製の丸いプールを置いて水浴びをしている光景を写真に撮ったのが「ひまわりの夏」のはじめ。その孫も今東京で3年生になって、下の子も幼稚園 お盆には家族一緒に神戸に帰ってくると・・・・。

楽しみにしています。

先日は 神戸で災害が起こるほどの大雨 すごい雨でした。ほんの30分ほどでしたが・・・・

上流の雨がまだ、編める振り出していない下流に影響をおよぼすなど 台風か集中豪雨の長雨 黄河などの大河の話とおもっていましたが・・・・また、こんなことも

甲子園で大雨で野球が中止 でも ほんの20kmほどしかか離れていない神戸間に大きな山があるわけではないのですが、カンカン照り

ここ数年地球温暖化とともに地球上で起こる自然変化がますますダイナミックになり、今までの常識 対応が間に合わなくなっています。

地球温暖化・炭酸ガス対応は「まさか 自分には・・・ 自分独りぐらいは・・・・」では すまされなくなりました。もっとも マスコミ・政治の世界で発せられる「炭酸ガス対応・エコ」は ほんの数年前の「IT アイテイ」の大合唱と同じく

時代に乗り遅れまいとするのみの薄っぺらな話のようで、いささか 心もとなし。

無責任な「自己責任」の言葉がはびこっているが、自分でしっかり見つめる眼が今ほど必要な時は無いように感じています。グローバル化・効率化・コンピュータ化の大合唱で進められた「ニ値化 二者択一 勝ちか負けか 多数決 」の押し付けは「価値の多様性や質」をみとめず、声高に「あなたは 何々派 ?」と参加することだけが認められ、全く考える能力・判断が退化してゆく時代の始まりだった。これを最近「強欲資本主義」というのだそうですが、ヨーロッパの落ち着いた対応と実行力を見聞きするにつけ、その確かな眼に世界の中心の変化にビックリしています。

技術の世界でも何かちやほやされる技術のみが大脚光を浴びる一方其れを支える多数の「ものづくり」「評価分析」の技術が言葉とは裏腹に切り捨てられた。これも上記した同じ構図か・・・・・・。

最近 日本の国際社会での地位が著しく低下してきたことを見聞きすることが、多くなりましたが、つけが回り始めたのでしょう。

はやく ギャとアクセルを切り替えないと・・・・

もはや 日常生活も 今までの常識 おまかせでは どうにもならなくなっています。

日本社会に身におく立場からは 後からの解説はもういい。

また、社会やほかの人への依存・依頼はもういい今 自分はこう動くとの情報が欲しい。

そんな小さなネットワークの広がりが 日本変革の原動力になるのでは・・・・・・

最近の酒を飲みながらの またひとつ ぼやきです。

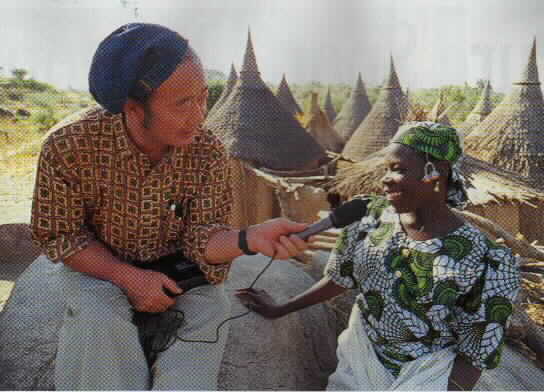

6月 小学校からの友達に続いて「江口サロンの仲間」とこの5月紹介した神戸の仲間で、学者の江口一久さんが駅での転倒事故で急逝。

かけがえのない友人の相次ぐ死に気持ちにぽっかり穴が開いたよう。

落ち込んでしまいましたが、「今出来ることは今」と気持ちを切り替えています。

5月の「江口サロン」のときにも、 「アフリカのために また何かやろうや。

6月15日 御所の中でお茶会とおはなし村 京都で一杯どうや」 と話したのが最後だった。

くちぐせは 「まあ そやな ひとつよろしく」

まだまだ、聞かしてほしかった昔話。また 博識の先を見据えた地球人の話等々

本当に残念で ぽっかりと 穴があいたような気持。

彼の「ひとつ よろしく」が耳に残っています。6月には草取りに山口・美祢に帰ったり、 7月トップには10日ほど スイスアルプス ハイキング ツアにも行ってきました。

また、愛媛大学の古代鉄のシンポ参加と萩焼の田中講平 さんの萩焼作陶展が開催された松山にも

今 出来ることは今 歩ける間にと。

今月も ホームページ 時間切れで PDF file画中心になってしまいました。

また スイスの素晴らしいWalk。 まだ、整理がつかずですが、ほんの断片ですが、更新に組み入れています。2008.8.1. 神戸にて Mutsu Nakanishi

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

6月から7月にかけて

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&■ スイス アルブスをめぐるツアーに参加 素晴らしい山の旅をしてきました 6月29日〜7月8日

飛行機で雲の上から見る機会はありましたが、

スイスアルプスに行くのは 今回が初めて。ちょうど スイスは 雪が消え 一斉に初夏の花咲き出したとき。

学生時代によく山で歌った「エーデルワイス」の歌そのままの光景に感激

思わず 赤く染まる山を見ながら歌いました。

おまけに グリンデルワルトでの夜明け アルプスに2重の虹がかかりました。いまだに膨大な写真どうしようかと 眺めながら 楽しんでいます。

■ 和鉄の道

● 「鉄」とは その時代・技術が異なりますが、「銅」にも数百年 銅製錬の技術の空白期 銅銭を輸入しつづけた時代があった古代の銅製錬は酸化銅鉱石 この酸化銅鉱石は古代に枯渇し、硫化銅鉱石の製錬技術開発に数百年

奈良の大仏は山口県美祢市美東町の長登銅山の「銅」 鎌倉大仏は 中国から輸入された「銅銭」がその素材らしい ?????

● 日本国内の箱型炉による鉄製錬は近世初頭ではないかとの説を佐々木稔氏は提示している

「5世紀後半から6世紀 強力なフイゴがない時代に箱型炉で製錬が安定して行い得たのだろうか」

この私と同じ疑問に取り組んでいる人がいる

● 愛媛大 東アジア古代鉄文化研究センターの歴史講演会 金想民氏の栄山江流域の古代鉄文化の講演 聴講

古代朝鮮半島の「鉄」 日本と大きなかかわりを持つ洛東江流域とともに 前方後円墳があり、

日本との関係が注目を集める栄山江流域

この地域での製鉄遺跡調査はさほど多くはないが、百済と伽耶・新羅の狭間の南西部でどうも独自の鉄分かが見られるという

■ 「鉄」とは その時代・技術が異なりますが、

「銅」にも数百年 銅製錬の技術の空白期 銅銭を輸入しつづけた時代があった 2008.6.10.「鉄」製品が伝来して以来 鉄素材の生産・製錬が始まるまで、約800年。長きに渡ってその製造法が求め続けられた。■ 日本国内の箱型炉による鉄製錬は近世初頭ではないかとの説を佐々木稔氏は提示している、

一方 銅はその製品が伝来して 早くに銅鐸や銅鏡など鋳込み生産が行われていたので、何とはなしに鉄に比べて溶融点の低い銅では簡単に銅素材の生産も確立されていたと思っていました。

ところが 美祢の仲間が知らせてくれた長登での古代銅の復元実験は「鉄」と同じように円筒炉で酸化銅鉱石を還元製錬するという。

銅の鉱石は山などに露出した自然銅は別にして硫化鉱石でなかったけ??

確か「カラミ」を作るややこしい工程があったはず・・・・・・と。

調べてみると製錬の簡単な酸化銅系の鉱石は掘りつくされ、硫化銅鉱石では硫黄がはいって、脆くて使い物にならず。

日本では 古代末から中世にかけて銅の生産はほとんどストップする。

そして、中世の末から近世にかけて、硫化銅鉱石を製錬する技術が摸索されつづけた。

この間 銅銭の発行は中止され、銅銭が中国から大量に輸入され続けたという。

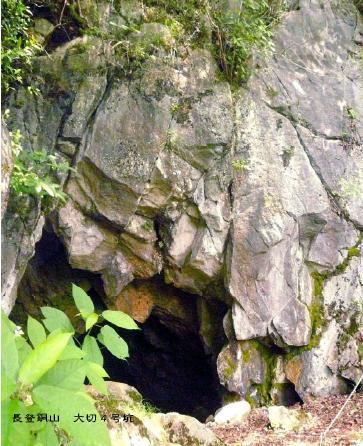

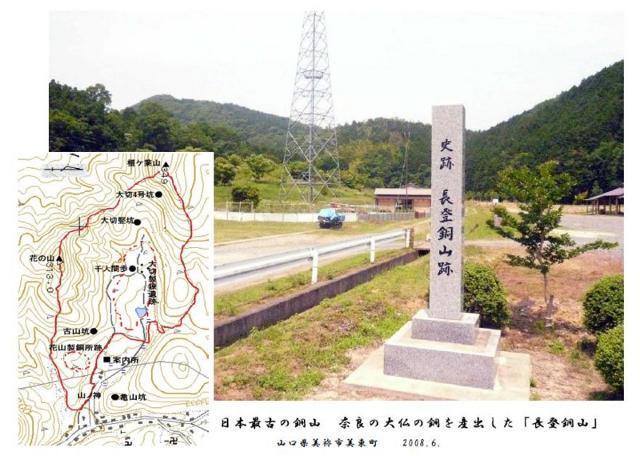

奈良の大仏が長登をはじめ、国内で製錬された銅素材であったのに鎌倉の大仏は中国から輸入された銅銭がその素材だという。古代の銅山跡遺跡 「長登銅山跡」 山口県美祢市美東町 2008.6.10. 時代と技術は違いますが、「銅」製錬もその自前の製錬法確立に数百年を使っている。

鉄だけではないんだ・・・・・・と。ものづくりの技術習得には 桁外れの時間がかかること理解。

溶けた硫化銅を空気中にさらして 酸化銅主体の「カラミ」を取り出す技術が確立されて 日本の銅製錬は生き返る。

別子・足尾・小坂など大きな銅山は皆 中世以降の銅山。

美祢の隣町美東町の長登や多田などだけが古代からこの技術変遷を見届けた銅山である。

そして 最近 世界遺産に登録されたいて石見銀山 近世 世界の銀の供給基地となりえた銀抽出の技術「灰吹き法」

この技術も おそらく 硫化銅鉱石処理の技術摸索の中で 一緒にみつけられたと想像している。ものづくり技術の根幹を成す金属製錬の技術の先人の苦闘の歴史は今もつづいている。

その素材とは裏腹に あまり脚光を浴びないが レアーアース金属の取だし技術も同じだろう。

銅の製錬にこんな歴史があったこと、知らなかったのは 僕だけかも知りませんが、ビックリでした。そんな思いで 6月山口美祢に帰った時に秋吉台カルストの東麓 古代長登銅山跡遺跡に行ってきました。

直ぐ近くが、秋吉台 秋芳洞。

もっと よく知られても良いと思うのですが、山には古代の坑口めぐる散策路が整備され、明治の製錬跡も残り、史跡公園としてよく整備されていました。

別子銅山の巨大な竪坑とは異なりますが、銅 そしてものづくりを考える貴重な古代銅山跡でです。「鉄と銅の生産の歴史」の共著や「鉄の歴史」の著者 佐々木稔氏は「鉄の歴史」の中で 「国内砂鉄製錬の開始を近世初頭」との新説を提示。

古代のたたら製鉄と見ていた長方形箱型炉は鉄滓や鉄素材分析の傾向や古代の製鉄炉復元分析などから

「古代の箱型製鉄炉はほとんど精錬炉ではないか」との説を出されている。5世紀半ばから6世紀 強力なフイゴがないままで なぜ 箱型炉が製鉄炉として突如登場するのか・・・・は私にとっても同じ疑問。

最近の実験考古学の進展の中で、愛媛大学の村上先生たちも 安定な製錬のためには1m以上の炉高が必要と解析されている。

そうすれば、風を送る巨大なフイゴの登場が必要になるのでは・・・・というのが私の疑問。

私は 古代のたたら製鉄初期 強力なフイゴが登場するまでは 「沸かし付け」的な製錬・精錬の時代をイメージしている。もう 国内のたたら製鉄開始時期はついているのかと思っていましたが、同じ疑問に取り組まれている人たちが多くいるのにもビックリです。

また、これが実証されれば 銅と鉄 いずれも国内の製錬は近世初頭ということになる。まだまだ やること多しです。

■ 愛媛大 東アジア古代鉄文化研究センターの歴史講演会

金想民氏の栄山江流域の古代鉄文化の講演 聴講 2008.7.12.古代朝鮮半島の「鉄」 日本と大きなかかわりを持つ洛東江流域とともに

前方後円墳があり、日本との関係が注目を集める栄山江流域

この地域での製鉄遺跡調査はさほど多くはないが、百済と伽耶・新羅の

狭間の南西部でどうも独自の鉄分かが見られるという■ 田中講平さんの作陶展 「萩焼 田中講平 作陶展・ 松山 」に出かけました 2008.7.12.

愛媛大 東アジア古代鉄文化研究センターの歴史講演会と時を同じくして、萩焼の田中講平さんの2008年新作を中心とした作陶展が

松山三越で開催。毎年 作陶展にあわせて、新しい新作が展示されるのですが、今年はなにがあるのか・・・とその驚きが楽しみ。

今年は新しい萩焼のシリーズ「翔」の連作に 新しい「陶額」のシリーズ

田中さんの陶額は よく眼にする絵付けの陶額ではなく 萩焼そのもの さすが陶芸家の陶額

どちらかというと 凹凸のある油絵の創作表現を思わせるまた 新しい作品群が加わった。

この秋には 田中さんの山口吉敷「陶房葉月」で 陶額のシリーズ展示もしてみたいと意欲的

この秋 山口をおとづれる楽しみがまた ひとつ増えました。これら田中さんの作品は田中講平 さんのホームページでどうぞ

■ 今月更新のホームページ先頭に戻る■ ホームページ 更新 掲載 記事リスト

1. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」を訪ねて 2008.6.10.

1. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」概要

2. 「長登銅山」と奈良の大仏 長登銅山の変遷と日本国内銅生産事情概説

3. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」Walk

4. 長登銅山の銅鉱床・銅鉱石の変遷と銅製錬技術

銅の製錬も 鉄と同じく 一筋縄ではなかった

5. 東大寺大仏と 重源 山口市徳地町

東大寺大仏殿の焼失後山口県佐波川上流の山 徳地の木材で再建された8iron07.pdf ( 6mine03.pdf )

2. 【写真アルバム】

佐々木小次郎/宮本武蔵血統の場 下関海峡 巌流島 2008.6.7.6mine04.pdf 3 初夏の花 満開のスイスアルプス ハイキング アルバム 2008.6.29. - 7.8.

1. 雪が消えて アルプスの山々には 初夏の花が満開

2. 「エーデルワイスの花ほほ笑みて 鋭き岩肌 金色に照り

3. スイス アルプスは 『鉄のモニュメント』 『鉄の郷』7walk09.pdf 4. From Kobe 8月

惜 別 言葉と心の壁越える達人と愛された 江口一久さんが急逝

この5月 「久しぶりに 江口サロンの人たちに出会えた」と紹介した仲間fkobe0808a.pdf

.

*********************************************************** ************************************

● ホーム ページ更新記事の概要 ( 8月 5日更新 )

**********************************************************

■ 和鉄の道 Iron Road たたら遺跡探訪

************************************

1. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」を訪ねて 山口県美祢市美東町 2008.6.10.

■ 日本最古の銅山 「長登銅山」を訪ねて

2. 「長登銅山」と奈良の大仏 長登銅山の変遷と日本国内銅生産事情概説

3. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」Walk

4. 長登銅山の銅鉱床・銅鉱石の変遷と銅製錬技術

銅の製錬も 鉄と同じく 一筋縄ではなかった

5. 東大寺大仏と 重源 山口市徳地町

東大寺大仏殿の焼失後 山口県佐波川上流の山 徳地の木材で再建された美祢に帰った折 久しぶりに日本最古の銅山「長登銅山跡」を訪れた記録です。

「銅」にも時代・技術は異なりますが、中世から近世初頭にかけて 「鉄」と同じく製錬技術がみつからず、数百年摸索の時代があった。そんな古代から近代まで、銅製錬の歴史を見続けた「長登銅山」。

この銅山のある美東町が平成の大合併で秋芳洞のある秋芳町と一緒に美祢市に合併した時でもあり、もう一度ゆっくり「長登銅山」を見てみたくて訪ねました。

秋吉台カルストの東端の小さな榧ケ葉山の山中に数多くの古代の坑口があり、また、その山麓花の山には明治末から大正時代の製錬所 花の山精錬所跡がありました。静かな山郷ですが、榧ケ葉山の坑口を巡る遊歩道・花の山精錬所跡など一帯は史跡公園としてよく整備されていました。

あの別子銅山跡の大竪坑などと比べるわけには行きませんが、古代から近代まで 銅製錬の歴史を見続けた貴重な遺跡。もっと 評価されても良いと。

直ぐ近くに秋吉台・秋芳洞 これらを結ぶ学習コースが整備されるといいのですが・・・・・

私にとっては 金属製錬が一筋縄でいかず、「ものづくり」技術の原点を見る良い機会でした。

今回もきっちりと整理してまとめきれず、PDF file の併用お許しください。************************

■ Country walk 風来坊

************************

.1. 【写真アルバム】 小次郎/武蔵 決闘の場 下関海峡 巌流島 山口県下関市 2008.6.7

■小次郎/武蔵 決闘の場 下関海峡 巌流島

■ 初夏の花 満開の「スイスアルプス ハイキング」 アルバム

7月の初め 10日間のスイスアルプスのツァーにいってきました。

ツアーといっても大手のツアーと違って トラマークの旅行社が主催する少人数とゆっくり連泊が売りのツアーで気楽なので、何回か参加したのですが、今回は6名の個人旅行見たいな物。

ハイデッカーバスを占領し、ホテルはすべて山を部屋から見上げるとびっきりのスペース。

雪が消え、一斉に初夏の花が咲く花のスイス アルプス季節。

氷河を抱いたアルプスの峰々とそれを背景に高山植物満開のお花畑ハイキングも堪能してきました。

まだ、写真整理できていませんが、そんな写真の羅列です。1. 雪が消えて アルプスの山々には 初夏の花が満開

2. 「エーデルワイスの花ほほ笑みて 鋭き岩肌 金色に照り

3. スイス アルプスは 『鉄のモニュメント』 『鉄の郷』

****************************

■ From Kobe 思いつくまま

****************************

1.From Kobe 8月惜 別 言葉と心の壁越える達人と愛された 江口一久さんが急逝

この5月 「久しぶりに 江口サロンの人たちに出会えた」と紹介した仲間