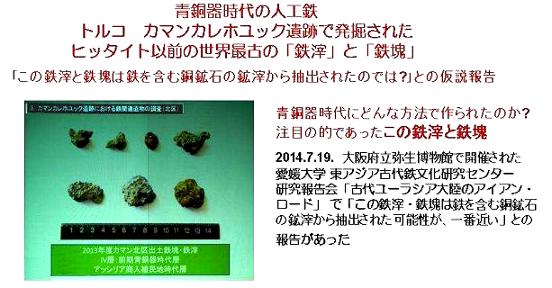

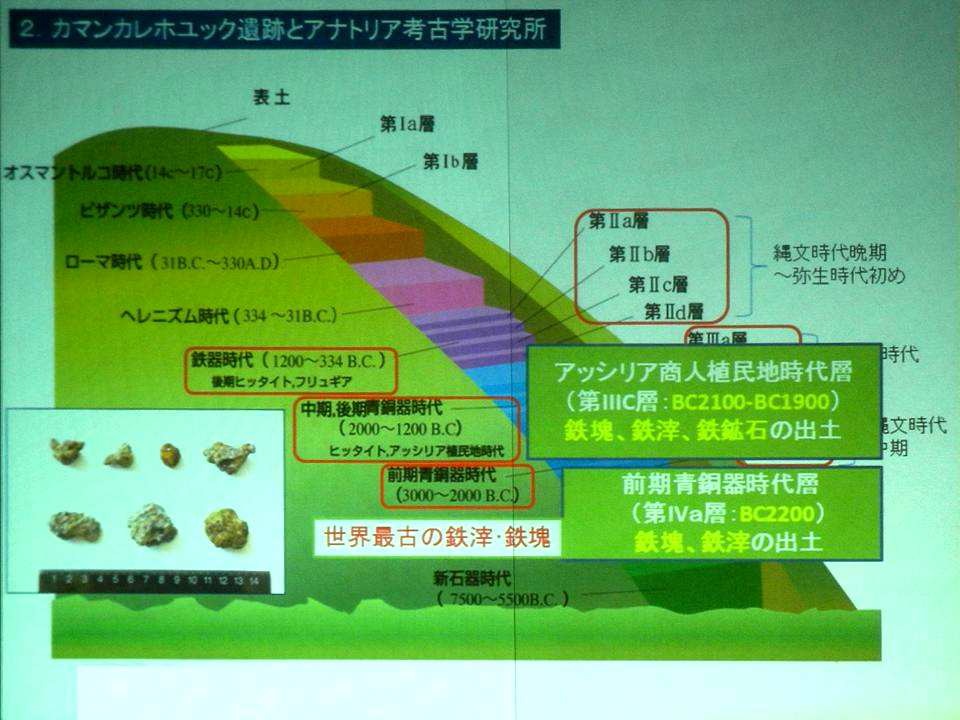

ユーラシア大陸のメタルロード探究を進める愛媛大学の村上恭通教授らは西アジアでの共同発掘調査から

人工鉄を発明したと定説のヒッタイトの時代以前 世界最古の小鉄塊・鉄滓を発掘するとともに、

「人工鉄の起源は西アジア地中海沿岸

銅製錬の副産物として小鉄塊が銅製錬錬の過程で生まれ、それがさらに鉄製錬へと展開されていった」との研究成果を発表。

2015年2月14日 松山 愛媛大学アジア歴史研究会で 村上教授講演より

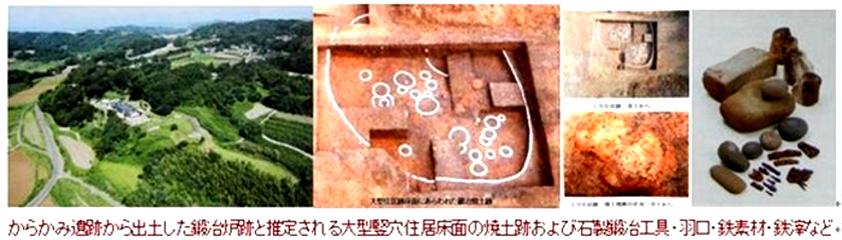

また、九州大学宮本一夫教授らは 倭国魏志倭人伝の時代 朝鮮半島交易の中心地として栄えた壱岐

からかみ遺跡の鍛冶工房遺構から出土した他に類例のない地上炉について「炉壁・立派な羽口のある地上炉でありながら、

鉄滓・鍛造剥片も少なく、また出土する鉄が殆ど未完成のくず小鉄片という特異な特徴をもつ地上炉で、

朝鮮半島の対岸の勅島周辺から出土する地上炉の特徴がある。

これらのことから、この地上炉は鉄精練・鉄器加工の鍛冶炉とは考えにくく、

「朝鮮半島などから集めた融点の低いくず銑鉄を製鉄原料として鉄素材を作った製鉄炉(鍛冶炉)であろう」という。

2015.3.1. 大阪中之島 壱岐公開講座で 宮本教授講演より

まそういえば、銅製錬から出た銅滓(からみ)には磁石にひっつくものがある。 鉄と銅は昔から隣り合わせにいた金属。

そして、上記した最近の鉄の起源にまつわる2つの発表の時代は大きく異なってはいるが、

多くの炭素を含んで溶融点の低い銑鉄小塊を集めて鉄素材を作り、鉄器へと展開する。

これはまさに製鉄技術の萌芽期 塊錬鉄製鉄法のプロセスの萌芽を思わせる。

製鉄技術展開のアプローチとして 従来は鉄素材をつくる製鉄原料として (韻鉄)・鉄鉱石・砂鉄を考えてきました。

これらの原料をベースにすると製鉄伝承など異論もあるでしょうが、

1400〜1500℃に近い高温を安定保持する技術が不可欠となり、そんな高温をイメージした製鉄炉のプロセスを製鉄黎明の時代に

中々イメージできなかったのである。

それが 銑鉄塊を製鉄原料に想定すると一機に1100〜1200℃の温度域に下がり、製鉄技術の展開のハードルは越えやすくなる。

また、日本のたたら製鉄について、この第三の製鉄原料 小銑鉄塊(くず銑鉄塊)採取に銅製錬がかかわったと考えると、

大陸に近い交易中心の壱岐ばかりでなく、日本各地の銅製錬地にもひろげて、たたらの痕跡を見られるかもしれない。

もっとも 銅製錬から銑鉄塊の採取もまた容易とは思えないが・・・・・

でも、いよいよ 鉄の起源・たたらの謎が解き明かされる日が近いと思わせる展開になってきたと・・・・

すでに 聴講したり、資料を調べた結果を一部をご紹介してきましたが、

たたら製鉄の謎 そのルーツに迫る視点から 要点を取りまとめました。

2015.3.15. by Mutsu

Nakanishi

| |< |

<< |

< |

1504feroots00.htm |

>次頁 |

>> |

最後頁 >| |

.

「鉄」と「銅製錬」&「鋳銑鉄くず」の出会いから